「烏頭」の見方

第三回洩花之能の演目「烏頭」について歌人の馬場あき子さんと馬場さんのお弟子さんで今回上演に先立って解説をお願いしている同じく歌人の梅内美華子さんに「烏頭」をどうご覧になっているのかを伺いました。

馬場 烏頭はやっぱり阿漕と鵜飼と、そういう線で見ますね。当時で言うところの賤民、つまり浮かばれない人達が、それでも生きていかなきゃいけない、最低ぎりぎりの所で生きる悲惨さと強さが裏表にあって、それに生きていかければならない抵抗感、そういうのが併さってキリに集約されているとおもう。キリでは地獄の責めを受けているわけだけれども、それは地獄ではなくて生きているときから虐められてきた人でもあって、だからその部分が重なって見えます。虐められながらきりきり舞いさせられながら凄惨な感じとそれから強い抵抗感の中の悲しみが感じられるような舞台だったらいいと思う。

前場で袖を引きちぎる場面があるけれど、あれは素晴らしいと思う。最初に烏頭を観たときに卒倒しそうになるくらい驚いた。昔の方が引きちぎるときの音が大きかった気がします。今は割とぱっと取れちゃうような印象があってちょっとつまらないかな。

いずれにしてもこの三曲というのは特別な曲だと思うし、この三番がある故に凄いと思うのは、世阿弥を始めとする人達が観ていたものというのは、上級の本三番目ものの世界だけではなくて、むしろ自分たちの出生に近いこういう世界も観ていたと言うこと。自分たちは芸能でもって身を立てていたけれどもね。烏頭に謡われるように、同じ生まれるなら士農工商の家に生まれたかった、琴棋書画を嗜んで身分を超越できる世界にいたかったけれども、そうではない所に生まれた悲しみというのはクセのなかでしみじみと謡い上げられていて、それは今の世の中にも身にしみるところだと思う。

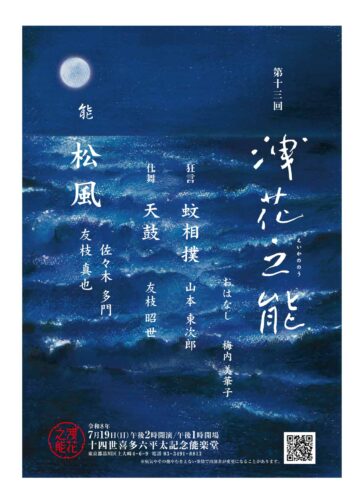

「烏頭」にのみ使う羽蓑(前掛け)と

中啓(扇)

梅内 私も烏頭の世界観というのは遠いところの話かと思っていたのですけど、不安定で先が見えないという今の世界状況の中で、ユートピアではないディストピアという世界観があって、若い人達にも広まっています。投稿される歌の中には、非正規であったり、それよりもっと不安定な臨時雇いの人達の悲しみや閉塞感が詠まれた歌が近年見られるようになっています。

馬場 そういう庶民の最底辺、烏頭のシテはそれ以下の人であるかもしれないけれど、そういう人たちがどれほど苦しかったかということですよ。でも、「九夏の天も暑を忘れ、玄冬の朝も寒からず」という詞が烏頭の中にありますが、その生業はやめられない。鵜飼の鵜之段に「面白の有様や」といって鵜を使う場面がありますが、芭蕉も「おもしろうてやがて悲しき鵜舟かな」と詠んだのですけれど、それに比べると阿漕と烏頭は凄惨な感じがしますね。

梅内 猟師の賤しい業に夢中になっていくっていうところが、宿業で重いですよね。

馬場 けれどもそれをやらなければ生きられないというところを、この作者は曲の格調高い言葉で表現して、上流階級の目の前に突きつけている、そういうところに世阿弥達、能の作者の凄さを感じますね。

お話を伺って

烏頭は勿論最後のキリが一番の見どころではありますが、単に殺生戒を犯した罪だけでなく、人間の業や親子の情といったものが折り重なってこそ、キリでの凄惨さに凄みが加わると思っています。曲の「報いをも忘れける 事業(ことわざ)を為しし悔しさよ」という言葉が重く感じます。

この悔しさをどう表現するかが大きな課題です。

友枝 真也