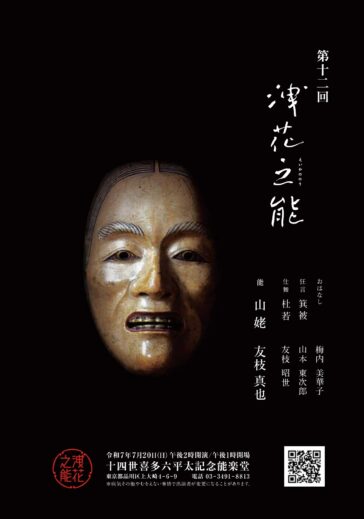

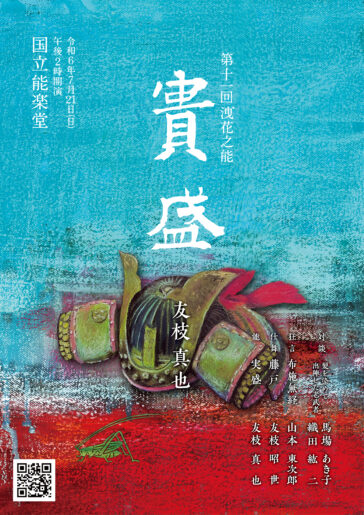

「山姥」のテーマ

山姥は前もっての知識がなくても見応えのある名作ですが、幾つか事前に知識があるとより一層深く楽しめる能であることは間違いありません。そこで今回この記事では2点、その見どころを謡本(詞章)から掘り下げてみます。まずは山姥の詞章はこちらからダウンロード、或いはプリントアウトしてください。

曲の冒頭で、日が暮れて困っているワキとシテ連一行に、シテは宿を提供し、そこでシテ連に山姥の歌を歌って欲しいと頼みます(詞章1ページ目後ろから14行目))。そしてその問答の中で山姥とは何かという話になります(1ページ目後ろから5行目)。そこでシテは山姥が山廻りをすることを歌に作ったことで名声を得たシテ連に

(自分こそ本物の山姥であるのに、それをネタにして名声を得たあなたは)年頃色には出させ給ふ言の葉草の露程も。(山姥である自分には)御心には懸け給はぬ。恨み申しに参りたり。

と恨み言を述べた後さらに、

道を極め名を立てて。世情萬徳の妙花を開く事。此の一曲の故ならずや。

と続けます。大体の意味は、山姥の一曲で名声を得て世間で高い得を得る事をできたのも(自分の事を題材にした)山姥の一曲のおかげではありませんか、となります。

この(妙)花という言葉は世阿弥が風姿花伝を始め様々な芸能論でよく使った言葉です。そして世阿弥自身が道を極め名を立て、世情萬徳の妙花を開く事が出来た人でもあります。ですから作者の世阿弥がこのシテ連に世阿弥自身を投影していると考えると、その芸の根源となった山姥の存在をどのように考えていたのか非常に興味深いところです。能「山姥」に於けるシテ連とシテの関係は、芸能全体に於ける世阿弥と何の関係となるのか、ということです。

ですから「山姥」の前半の山姥とは何か?という問いはそのまま芸とは何か?ということになるのです。この問いが山姥を深掘りする1点目です。もちろんその問いに対する答えがある訳ではありませんが、ある意味「山姥」の後半では世阿弥は芸とはこういうものだと答えているような気がします。

それが端的に分かるところを後半部分から探してみることにします。詞章の2ページ目後ろから19行目の

萬箇目前の境界。懸河渺々として巌峨々たり山復山。何れの工か青巌の形を削りなせる。水復水。誰が家にか碧潭の色を。染め出せる。

懸河とは滝のこと、渺々とは果てしなく広いさま、遠くはるかなさま、 広大無辺な様子を表す言葉です。また峨々とは山や岩などが高く険しくそびえ立つ様子を表す言葉です。また後半の山復山以下の詞章は、山また山と続いている様子はどんな工でもが青巌の形を作り出すことはできまいし、水また水と流れている様子を見ると誰もこの青々とした色に染めることは出来まいといった意味です。

そして山の姿を表す描写として3ページ目の15行目の

それ山といっぱ塵土より起こって。天雲懸る千丈の峯。海は苔の露より滴りて。波濤を畳む。萬水たり。一洞空しき谷の声。梢に響く山びこの。無声音を聞く便りとなり。声に響かぬ谷もがなと望みしもげにかくやらん。殊に我が住む山河の景色。山高うして海近く。谷深うして水遠し。前には海水瀼々として月真如の光を掲げ。後には嶺松巋々として。風常楽の。夢を破る。

と続きます。これは前回の日月四季山水屏風でのブログでも書きましたが、敢えて漢文調にすることで聞く人の想像力を掻き立てます。ただし、初めて聞く人にとってはわかりづらいかもしれません。しかしこうした文章を耳にし、それぞれの想像力の中で大自然の山岳を想像し、その上で山姥の舞を見ること、それが芸の力でもありそれを観る力でもあるのではないでしょうか?

以上2点、これは私が「山姥」を勤めるにあたって感じたことでもあります。

友枝 真也